AIサマリー:

この記事では、SalesforceとRedmineの連携ユースケースと実装方法を紹介しています。ユースケースには、見積依頼や受注情報の共有、進捗情報の交換、実行完了時の結果報告があります。連携方法として、Salesforceでの商談情報を基にRedmineでプロジェクトを自動生成し、タスクや質問を登録する手法が説明されています。これにより、営業と実行部門の連携が強化され、効率的なプロジェクト管理が可能となります。

REDMINEの導入支援の際には、SFA/CRMのような営業系システムのことがしばしば話題になります。REDMINEはいわゆる実行系、つまり、製造やサービスの実行を支援するシステムです。そのREDMINEの導入を検討する際には、実行のきっかけをもたらす営業系システムとの連携が検討課題として認識されることが多いのだと感じます。

この記事では、このような検討の参考となるように、以下の2点について解説します。

- 営業系・実行系連携機能のユースケース

- これらユースケースの実装方法

営業系・実行系連携機能のユースケース

SFA/CRMとREDMINEの連携機能にはどのようなユースケースがあるでしょうか。

SFA/CRMは、商談や受注を支援するためのシステムです。それに対してREDMINEは実行系ですから、まずは、商談が発生した際に、商談の情報をREDMINEに対して連携することが考えられます。実行が開始された後は、営業系と実行系が双方に有益な情報を随時交換することも必要となるでしょう。

さらに、製造業を例にとって考えると、実行系の終了とは、納期の確定や在庫の増加といったイベントを意味することになりますから、そのタイミングで営業系が必要とする情報を戻してあげることも必要になるでしょう。

以上まとめると、営業系・実行系連携機能のユースケースは、大まかには、以下の3つであることがわかります:

- ユースケースA: 見積依頼や受注時にその情報を実行系に伝える

- ユースケースB: 実行系が開始されてから終了まで、随時営業系・実行系の間で情報交換する

- ユースケースC: 実行系が終了した際に、その結果を営業系に送り返す

以下では、上記のユースケースAについて、もう少し具体的に検討してみましょう。

「ユースケースA: 見積依頼や受注時にその情報を実行系に伝える」を具体化する

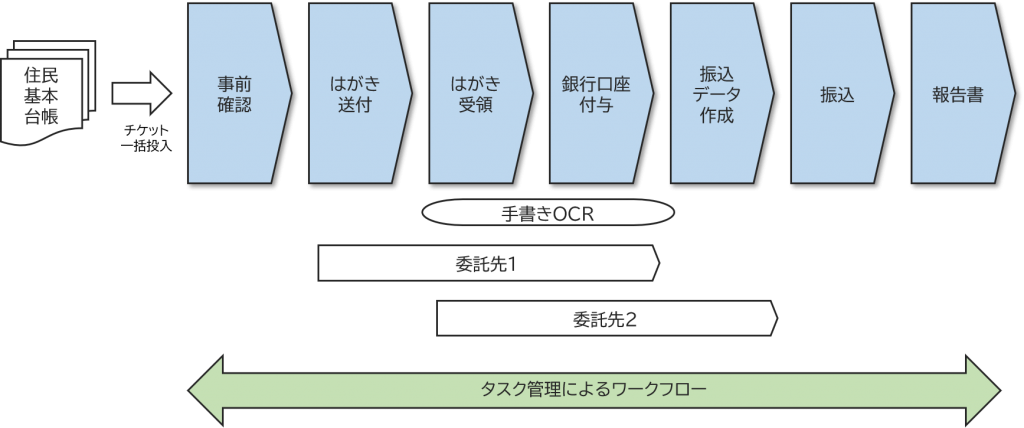

以下では、製造業の見積業務を例にとって考えます。

同じ製造業でも、量産品の製造ではない受注型製造業では、営業担当だけで見積が行えるケースはあまりないでしょう。見積のためには、設計・製造など関連部門の担当者の知見が不可欠となるからです。ここで、営業系・実行系の有機的連携が効果を発揮します。

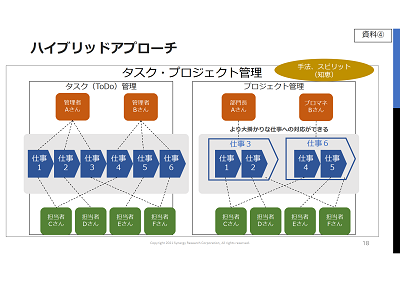

客先から営業に対して見積依頼があった時、SFA/CRMシステムでは、まず商談を登録することになります。これは、SFA/CRMシステム側の作業ですが、その商談情報を具体化して、見積のためのプロジェクト(見積プロジェクト)をREDMINE側に自動的に作成できれば便利です。

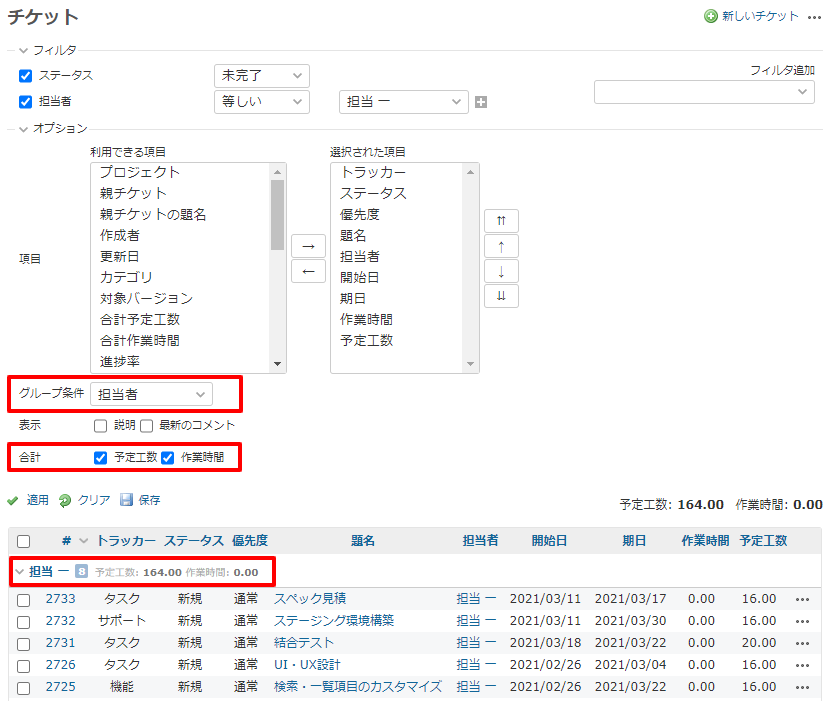

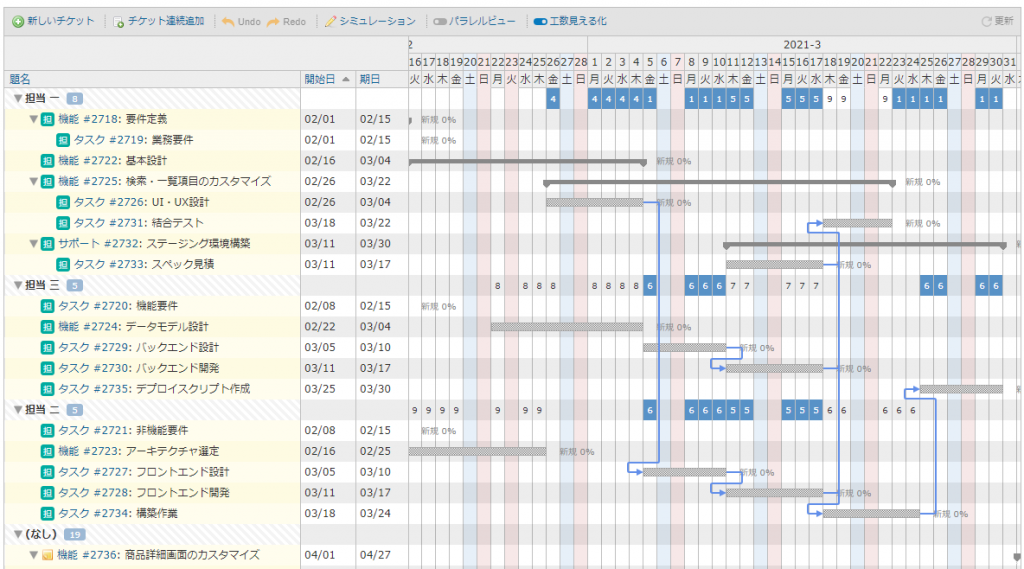

その際、その作成した見積プロジェクトの中に、見積で必要となる情報を提供するための具体的なタスク(REDMINEチケット)を登録しても良いですし、もっと単純に、営業から設計・製造部門に答えてほしい質問を登録するなどとしても良いでしょう。

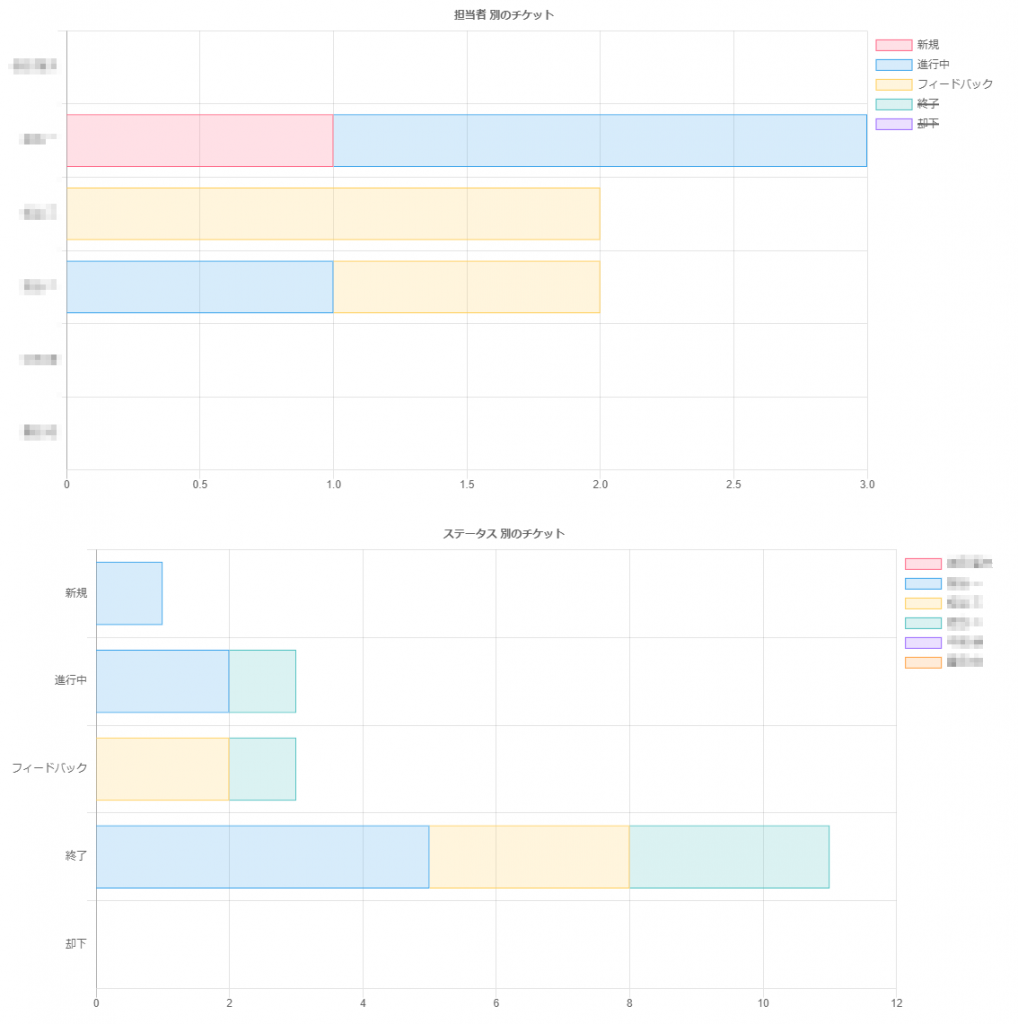

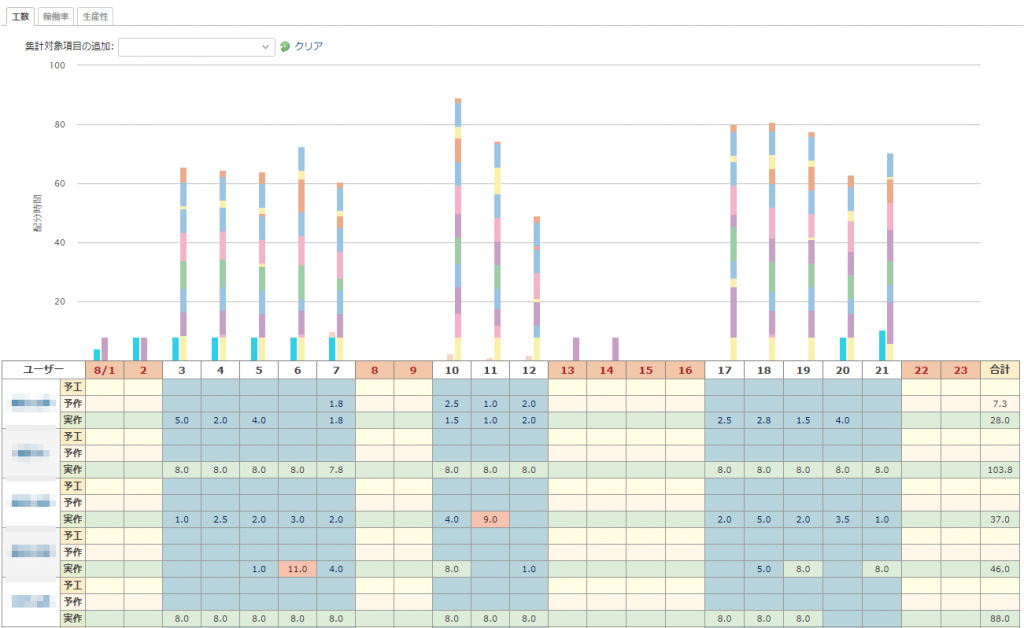

そして、その見積プロジェクトが、随時、営業から参照できれば進捗もわかりやすく、さらにデジタル情報による連携によって、見積書の作成業務がより効率的になります。

以下では、説明をより具体化するために、SFA/CRMとしてポピュラーな製品であるSalesforceを例にとって説明します。

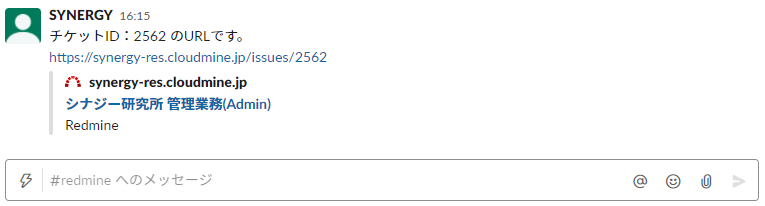

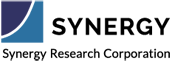

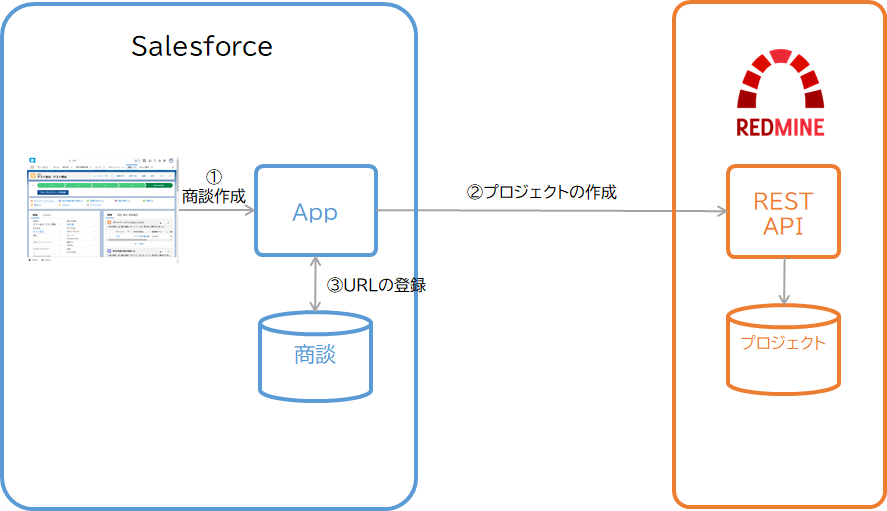

前述の「商談」は、Salesforceにおいても商談と呼ばれます。Salesforceでは、商談作成のような操作、あるいはイベントに応じて、あらかじめ作成したアプリケーションを起動することができます。そのアプリケーションに、Salesforceのプロジェクトを作成させればよいのです。

Salesforceの連携先相手であるREDMINEにはAPI(アプリケーション・プログラム・インターフェース)が用意されているので、様々な動作をプログラム的に実行することができます。前述したように、この時、見積プロジェクトを作成するだけではなく、設計部門や製造部門に実施してほしい見積作業、あるいは質問等をタスク(チケット)として同時に登録することもできます。

この見積プロジェクトの進行状況と、そこから生み出される情報は、営業サイドから常に確認したい情報であるかもしれません。そのためには、営業サイドから実行系システム、つまりREDMINEを操作してもらう方法がありますが、もっと簡単なやり方もあります。

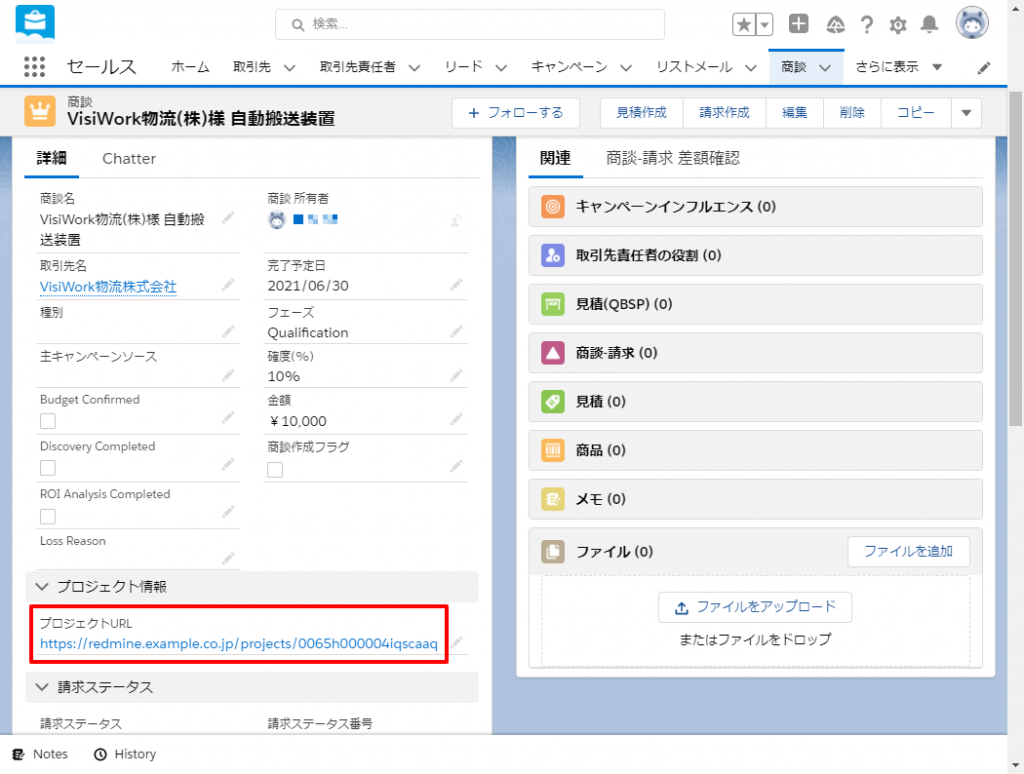

Salesforceの商談情報中に、REDMINE側のプロジェクトあるいはタスク(チケット)のURLを記載するだけで、営業側から見積プロジェクトの状況をリアルタイムに参照できるようにできるのです。

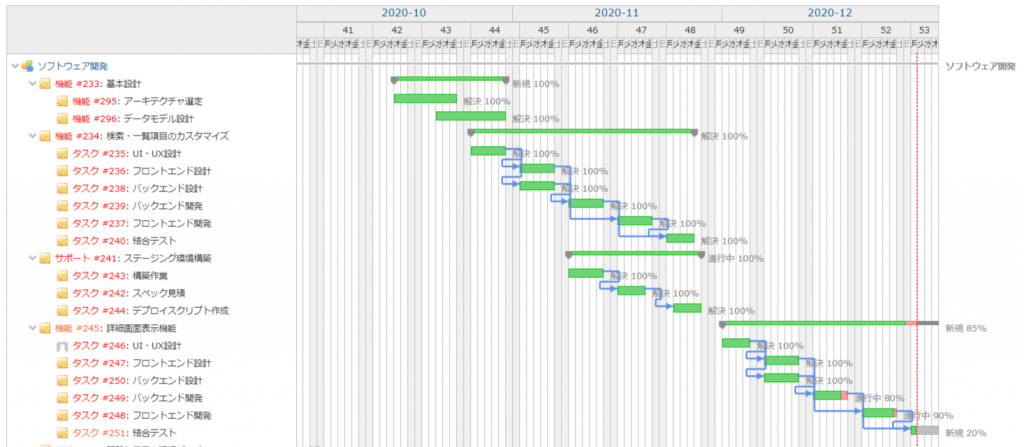

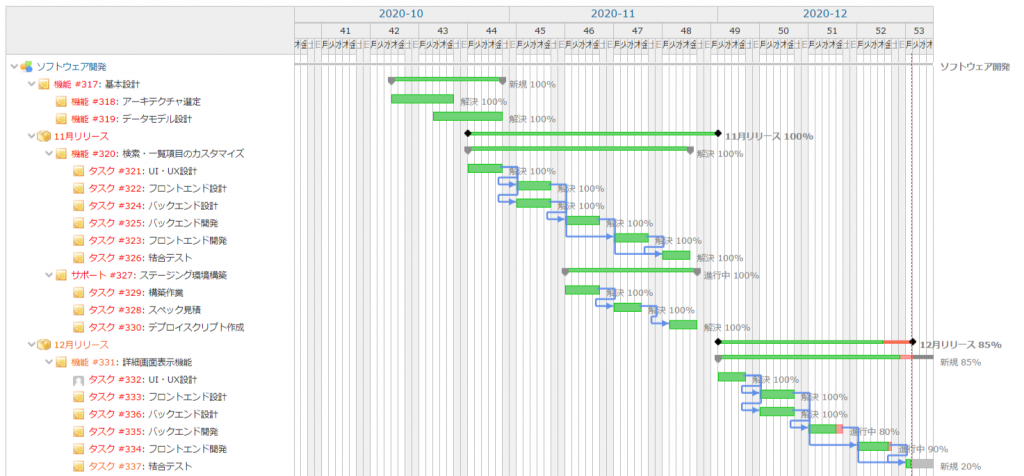

SalesforceとREDMINEの連携を図示すると以下のようになります。

SalesforceとREDMINEの連携によって、比較的簡単に営業系と実行系の有機的連携を図ることができます。連携のユースケースには様々なものがあるでしょう。また、その実装方法も、ここに紹介した方法だけではなく、いくつか異なる方法が可能です。

VisiWorkサービスでは、お客様固有の要件を分析し、最適な方法で、営業系・実行系の連携機能をご提案することができます。

この記事に関する質問やご意見がありましたら、当サイトお問い合わせページまでお寄せください。