AIサマリー:

この記事では、Redmineを使ったタスクベースでのビジネスプロセス連携について解説しています。具体例として、Salesforceや製造管理システムなどの業務システムからトランザクション情報を自動的にRedmineチケット化し、前後関係を設定する方法が紹介されています。VisiWork / Task Builderを利用して、これらのチケットや前後関係の生成と更新を自動化することが可能です。これにより、リードタイム短縮やスループット改善が実現できます。

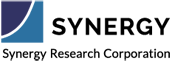

マッシュアップ時代のビジネスプロセス連携

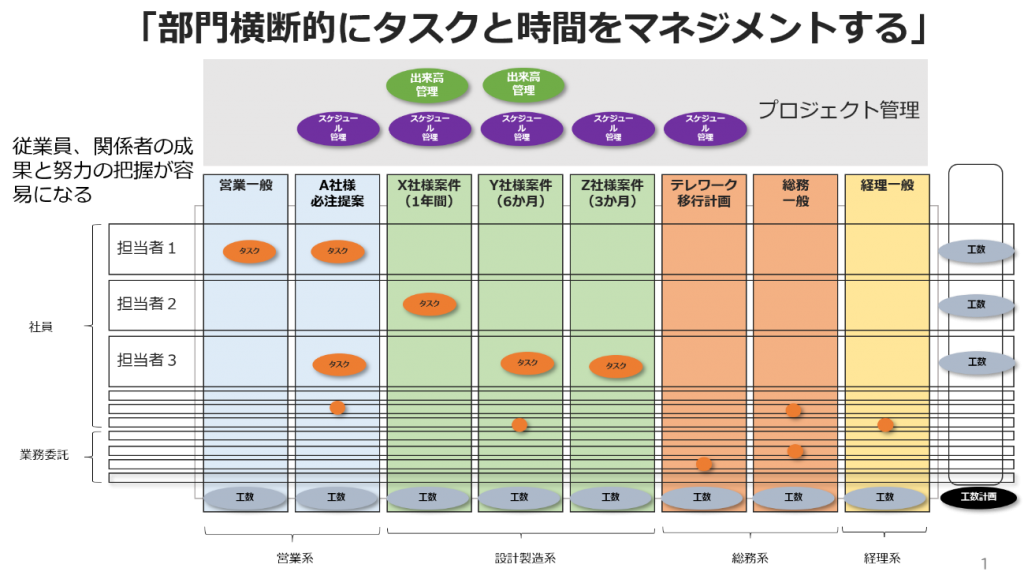

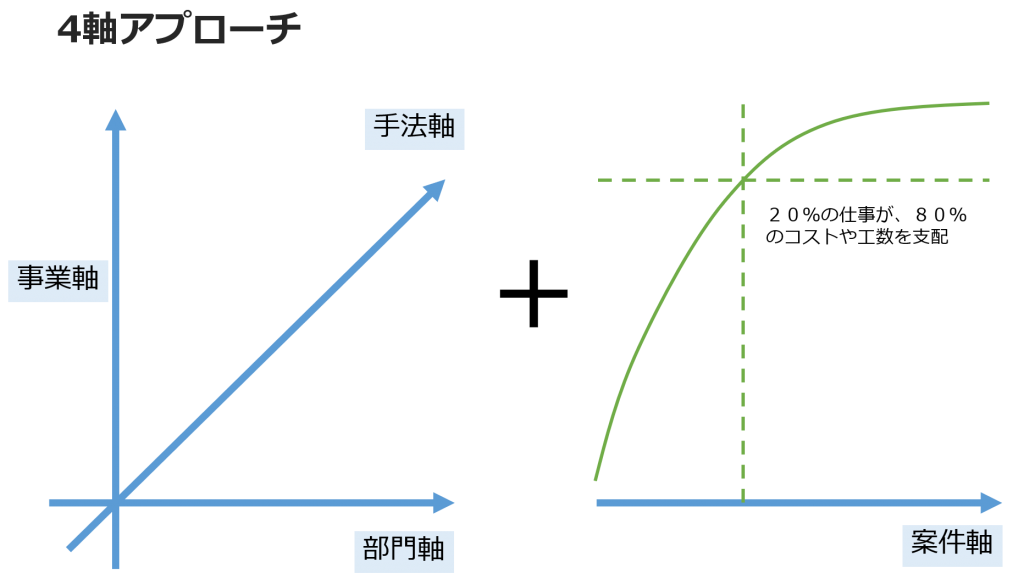

リードタイム短縮による競争力の向上、あるいは、スループットの改善による収益性のアップなど、企業にとって重要な目標は、ビジネスプロセスのスムースな連携によって実現されます。

このビジネスプロセスの連携は、これまで、ERP(エンタープライズ・リソース・プランニング)のような大規模なシステムの導入によって実現されるものと考えられてきました。

しかし、ERPは、会計を中心としてビジネスを統合する力に優れているものの、実際の業務の流れを推し進める力については疑問があると言わざるを得ません。

また、これまでのERPの主流は、特定のベンダーがすべてを設計した、単一的で強固に統合されたいわゆる「モノリシック型」と呼ばれるものです。これに対して、近年、業務の個別的なニーズに応える優れたWEBサービスやツールが、次々と現れてきています。これらは一般に、価格が安く、使い勝手に優れているため、使わない手はありません。これらを手早く連携させて、業務の流れを構成していくマッシュアップと呼ばれる考え方にも人気があります。

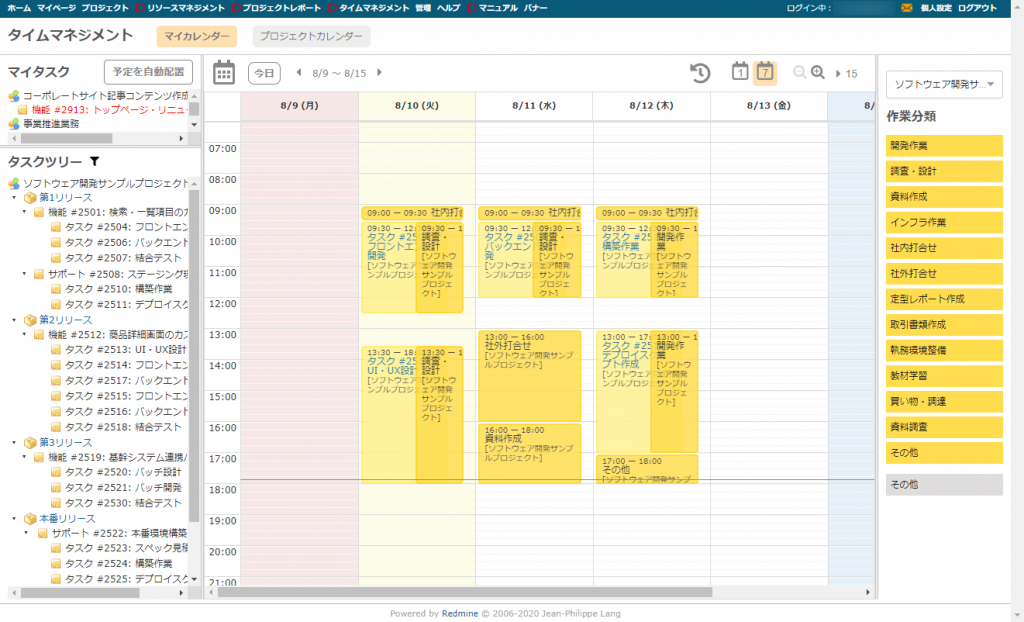

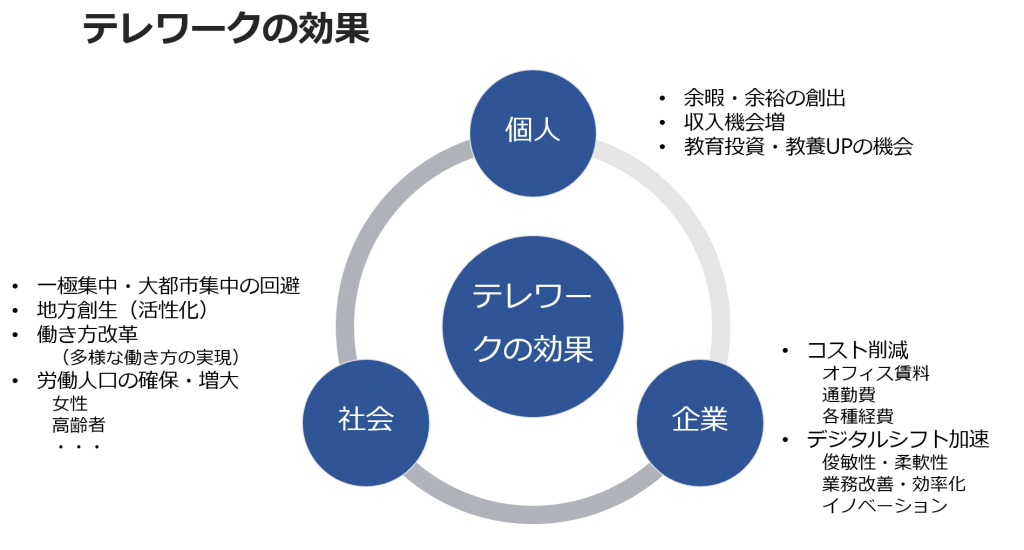

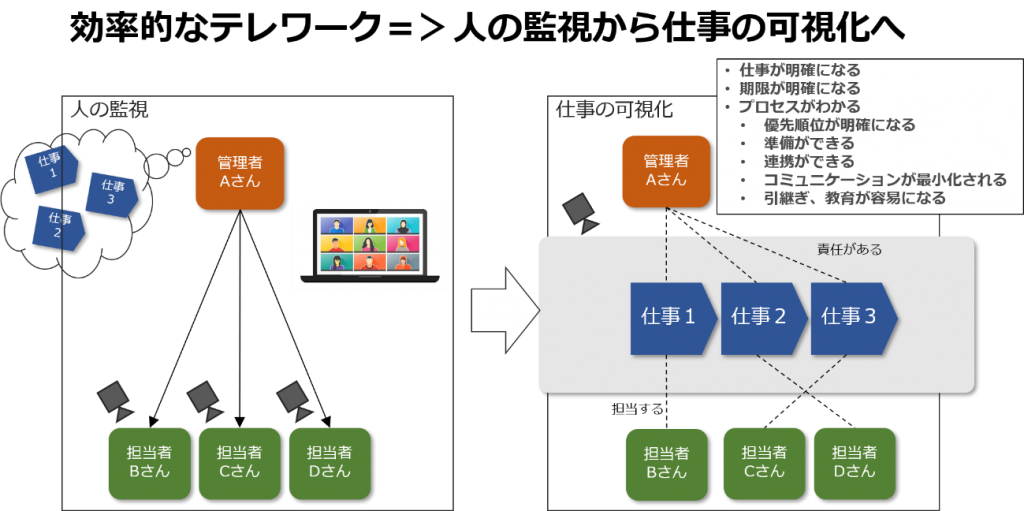

日本経済新聞主催・厚生労働省共催のNIKKEI Smart Work シンポジウム「トップが主導する企業のテレワーク戦略 」にて筆者(依田)が講演に使用したスライドの一部です。

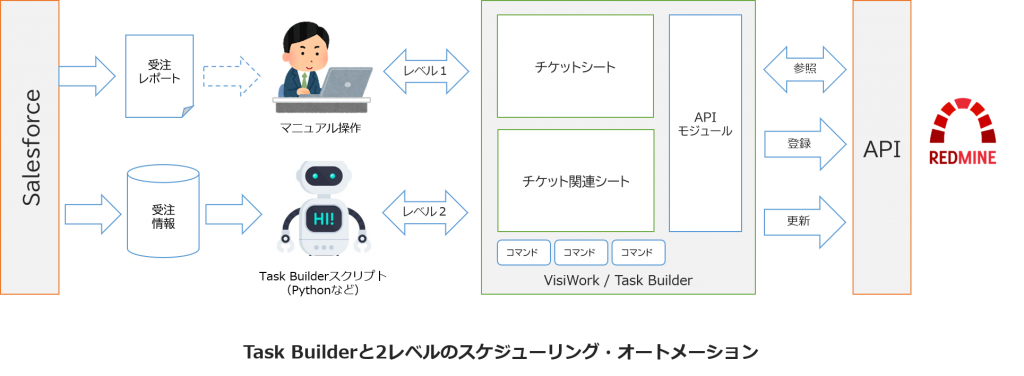

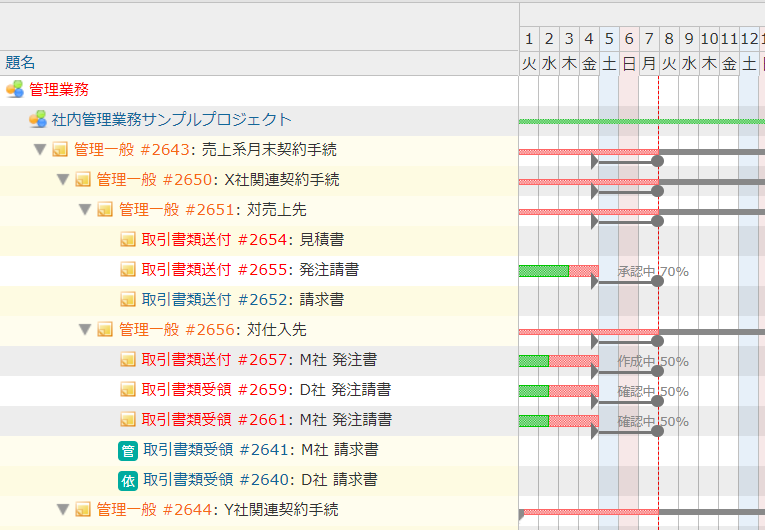

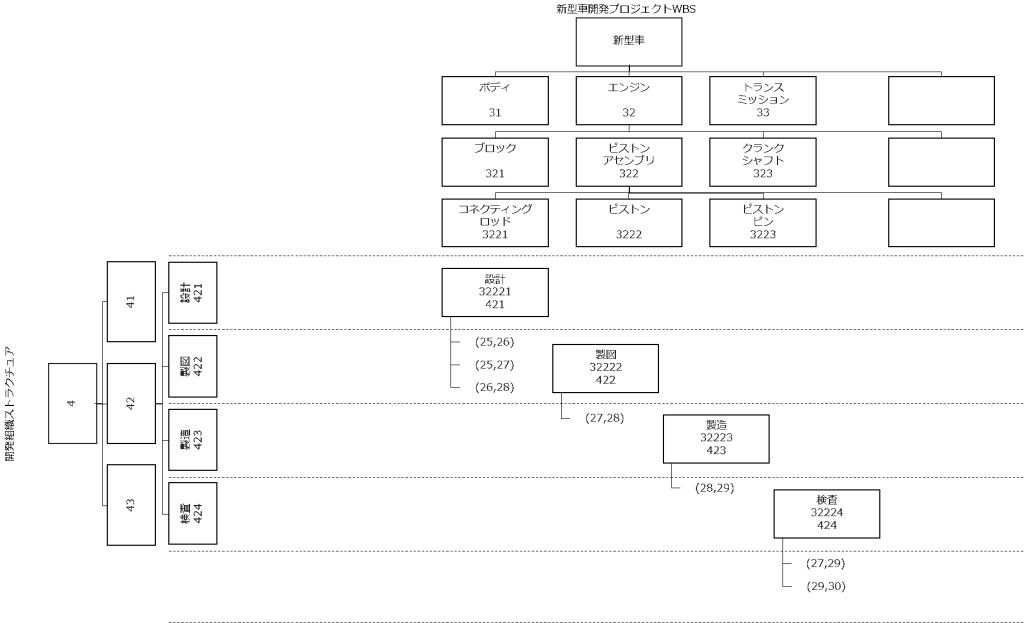

講演では、例えば、注文のような組織内を流れる主要なトランザクションをタスク(チケット)としてREDMINEに登録し、ビジネスプロセスの連携をタスク管理として実現する方法について、主にデータフローの観点から話をしました。

REDMINEでは、チケット上に、自由にカスタムフィールドのようなデータ構造を定義することができますし、また、チケットに各種のドキュメントを添付すること、また、チケットから、ネット上の外部ドライブ上のファイルを参照することなどが柔軟にできるからです。

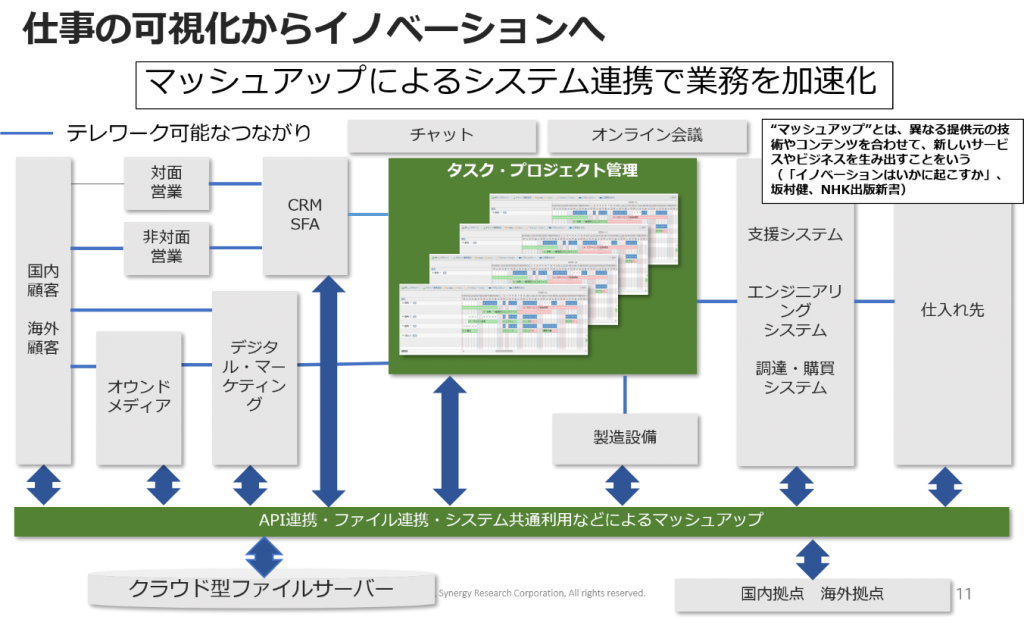

実務に即したチケットをタイムリーに生成し接続する

しかし、タスク管理されるチケットが、注文のような比較的粒度の大きなトランザクションでしかなかったならば、実際の業務の連携は、タスク管理の外部で、人手によって進めなくてはなりません。

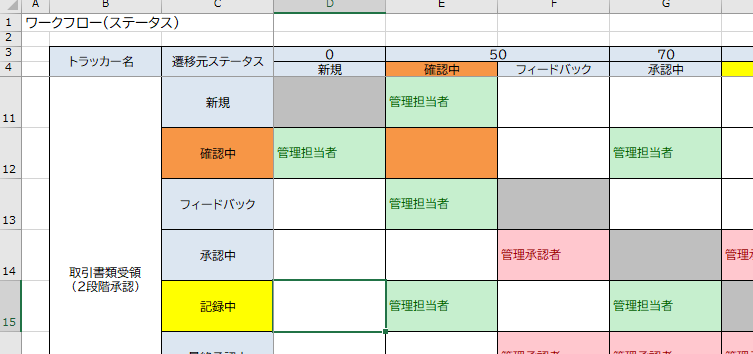

では、粒度をより細かくして上で、タスク管理を行うにはどうするか。そのためには、既存の業務システムから発生するさまざまなトランザクション情報をこまめにチケット化して、それらを連携させるという手があります。

しかし、それは、二つの面で負荷の重い処理を伴うことになります。一つは、細かい単位でのチケットを生成し更新するという、タスク管理の出入り口の処理、もう一つは、タスク管理そのものの処理です。

先に後者ですが、REDMINEは、実績として、かなりの高負荷にも耐えられるということが証明されています。国内の事例として、100万チケット規模でのチケット管理が運用されているからです。

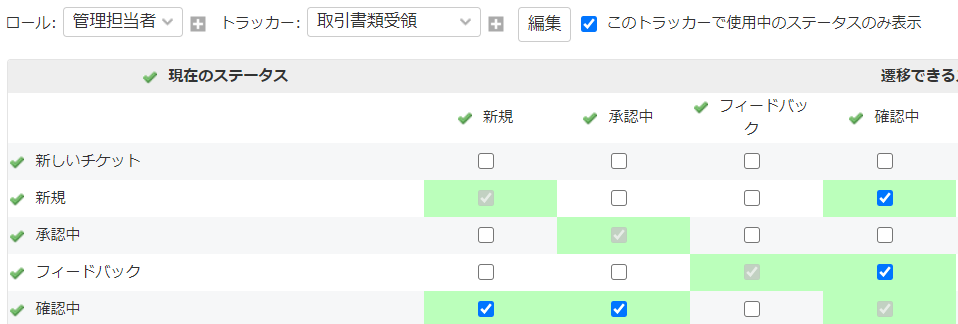

前者の小粒度のチケット生成と更新についてですが、これは、各種の業務処理から発生するトランザクション情報をほぼ自動的にチケット化し、なおかつ、それらのチケットの関連も自動的に生成できれば良いことになります。

各種の業務システムとして、例えば、

- 営業システム(例:Salesforce)

- 図面管理システム

- 調達システム

- 製造管理システム

の4つがあるとします。

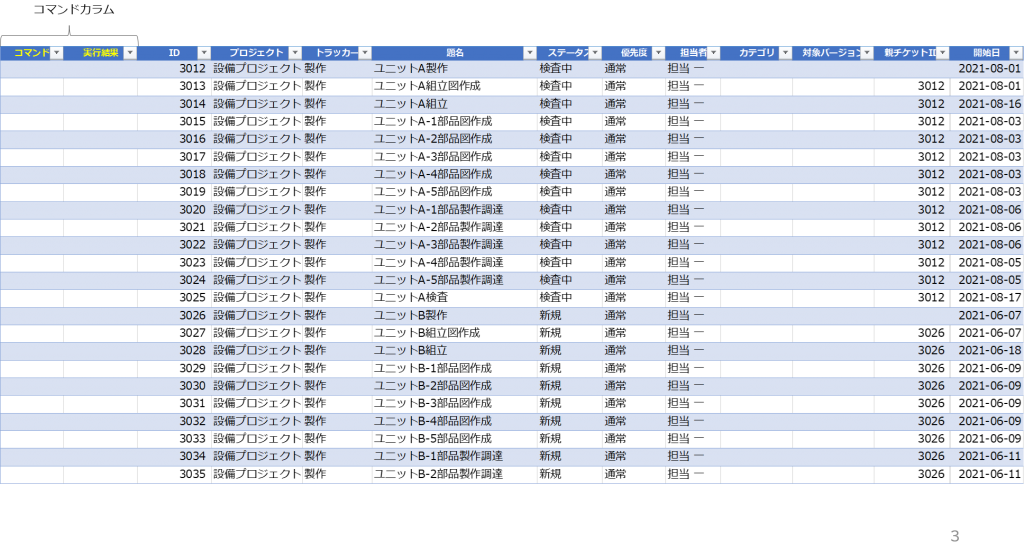

1のSalesforceシステムの場合は、独自のデータベースを構築して、その上にアプリケーションを開発して、他システムと連携することが可能です。(当サイトの記事、「【解説】SalesforceとREDMINE、その連携ユースケースと実装方法」を参照ください)そこで、受注後に、その受注内容の特性に合わせて、部門単位の大まかなスケジュールを生成し、REDMINEに連携させることを考えます。

そのスケジュールでは、注文の特性に合わせて、例えば、あるユニットについては、「流用図面が使えるので設計は不要」、あるユニットについては、「図面作成が必要」など、図面の要否を判断して、ひとまとまりの図面を親チケットとしてREDMINE上に生成することができます。

図面管理システムは、ユニット以下の詳細の出図予定を図面単位に把握していますので、その情報をREDMINEに送信し、図面単位のチケットをSalesforceから送られてきた親チケットに紐づけます。

以下、調達システムや製造管理システムについても同様です。

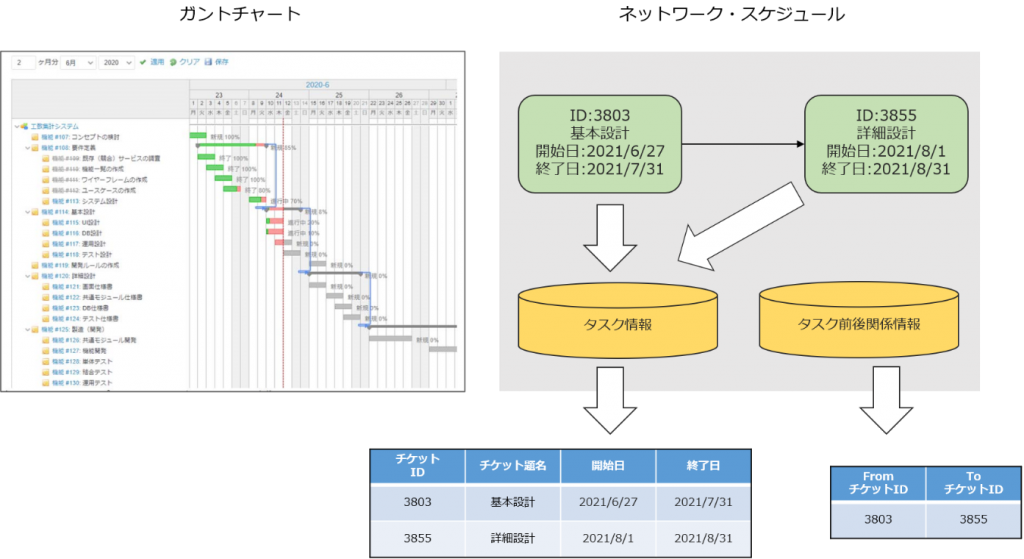

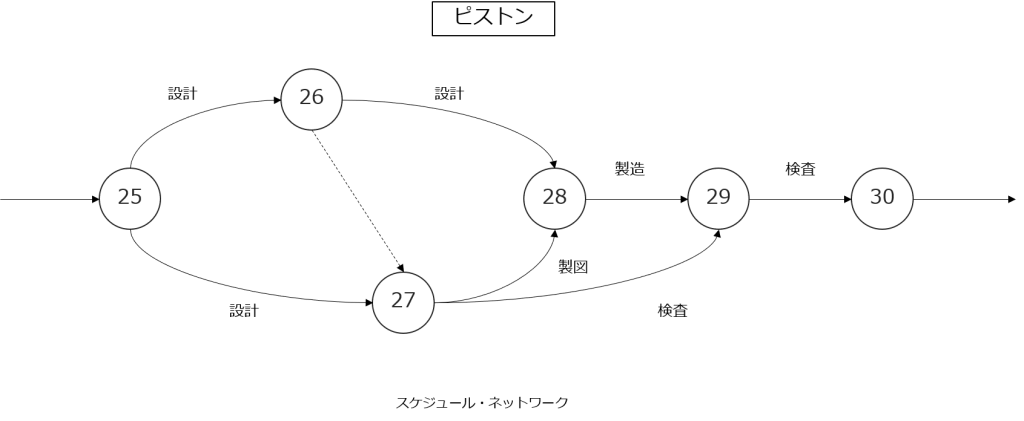

次に、これら各種のシステムから生成された子チケット(詳細タスク)同士の前後関係を付けることが必要になりますが、これは、チケットの属性データをカスタムフィールドのような形で与えておけば、自動化も可能になるはずです。

チケットの前後関係がタスク管理に投入されれば、いわゆるネットワーク・スケジュールがタスク管理システムに構築されたことになりますから、クリティカルパス分析のように、なにが納期のネックになっているかなどを知ることができ、冒頭に書いた、リードタイム短縮、スループット改善を強力に推し進めるツールとなるでしょう。

REDMINEとスケジューリング・オートメーション

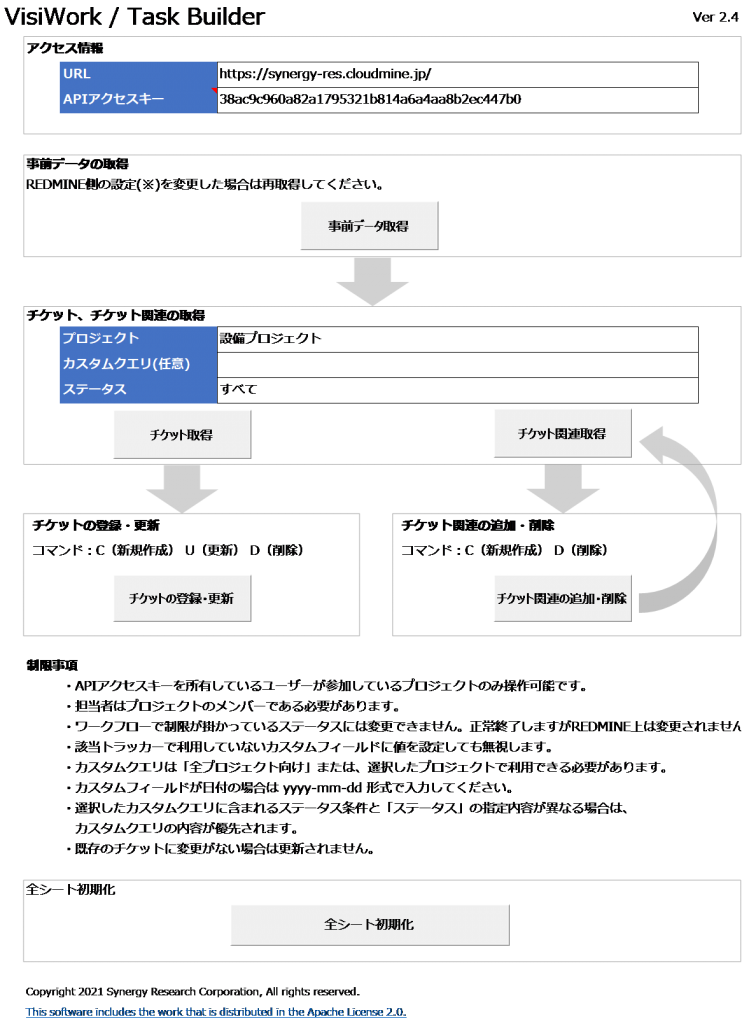

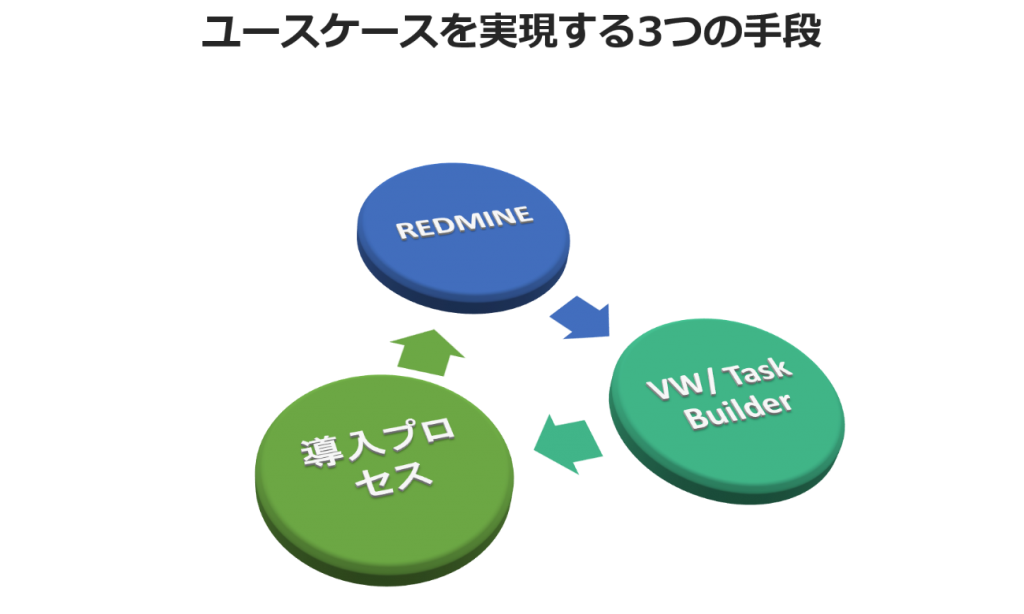

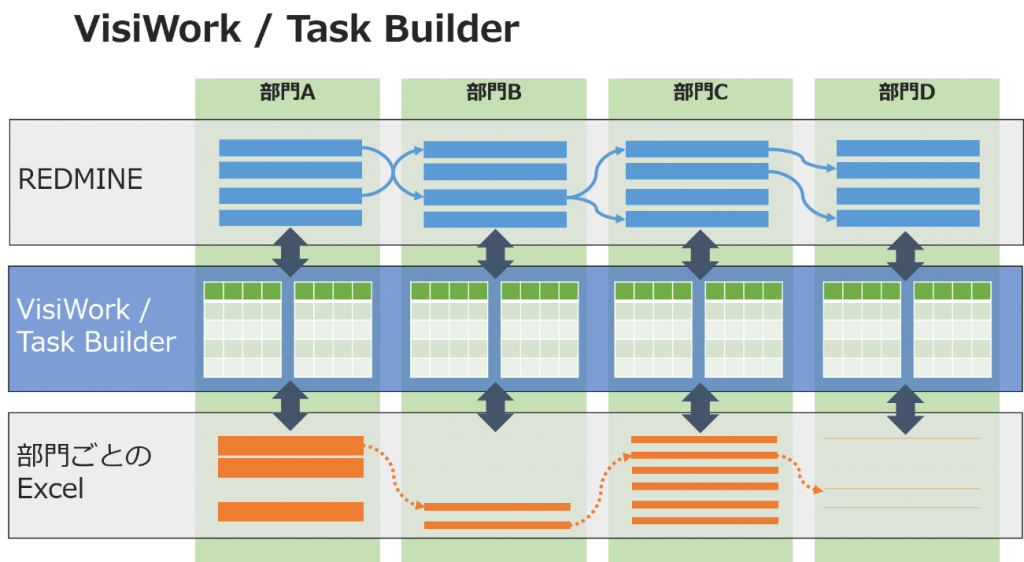

当サイトの記事「【解説】VisiWork / Task Builderとスケジューリング・オートメーション」で、VisiWorkが提唱するスケジューリング・オートメーションの概念と、そのためのツールVisiWork / Task Builderについて、紹介しています。

前節で説明した、チケットとチケット前後関係の生成、およびそのメンテナンスは、自動化なしには実現が困難です。なぜなら、ここで紹介する「タスクベースのビジネスプロセスの加速化」ユースケースでは、従来からのタスク・プロジェクト管理とは比較にならないほどの、多数のタスクの管理を実行することになるからです。

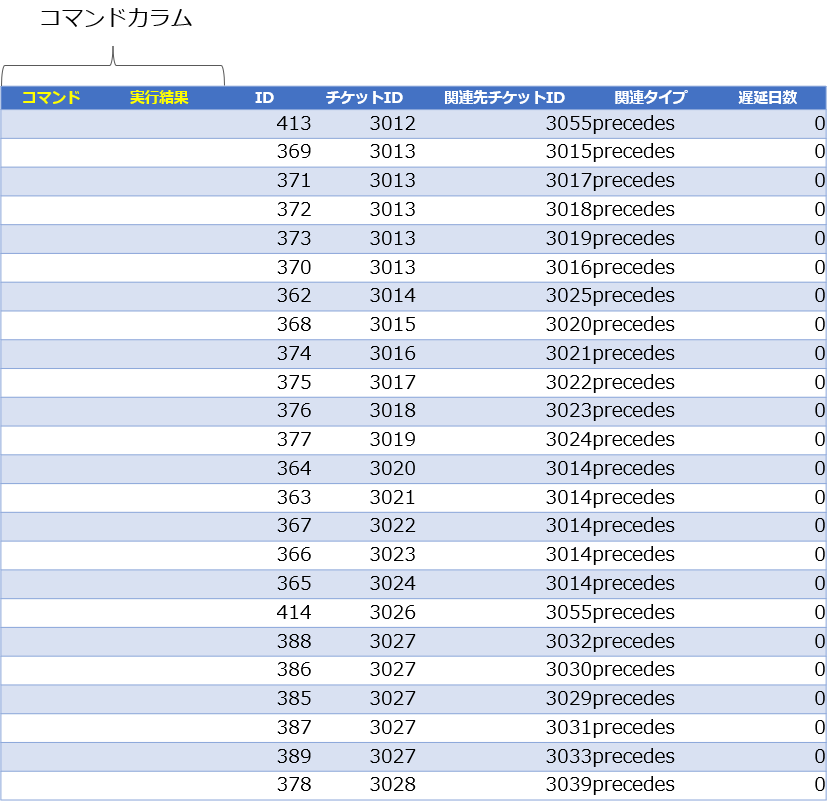

VisiWork / Task Builderを使えば、スクリプティングによって、チケットやその前後関係の生成や更新の準備を自動化することができます。

現在、利用可能なVisiWork / Task Builderデスクトップ版では、プログラムの実行や結果の確認など、オペレーションの一部をユーザーが実行する必要がありますが、今後開発されるサーバー版では、GoogleあるいはMicrosoftのサービス内で完全な自動化が可能になり、パフォーマンスも大幅に向上されることになるでしょう。

この記事に関する質問やご意見がありましたら、当サイトお問い合わせページまでお寄せください。