AIサマリー:

この記事では、RedmineとBacklogの主な違いについて説明しています。Redmineはオープンソースのプロジェクト管理ツールで、カスタマイズ性が高く、複雑なプロジェクトの管理に適しています。一方、Backlogはシンプルで直感的なインターフェースを持ち、小規模から中規模のプロジェクトに向いています。Redmineはプラグインを使って機能を拡張でき、Backlogは既存の機能が充実しているため、迅速な導入が可能です。両者の違いを理解することで、プロジェクトの規模やニーズに応じた選択が可能になります。

REDMINEについて説明すると、「Backlog(バックログ)」とはどう違うのですか?」という質問を受けることがあります。

VisiWorkサービスではBacklogを取り扱っていませんが、WEB上の情報などにより、Backlogが使いやすいタスク管理ツールであることが想像できます。これから使うツールをBacklogにすべきかREDMINEにすべきか、悩んでいる人は多いと思われますので、ざっくりと、BacklogとREDMINEの違いを記事にしてみました。

実際の使用経験をもとにしていませんので、誤解や不適切な記述があるかもしれません。読者が気づかれた点がありましたら、VisiWorkお問い合わせページまでお寄せください。

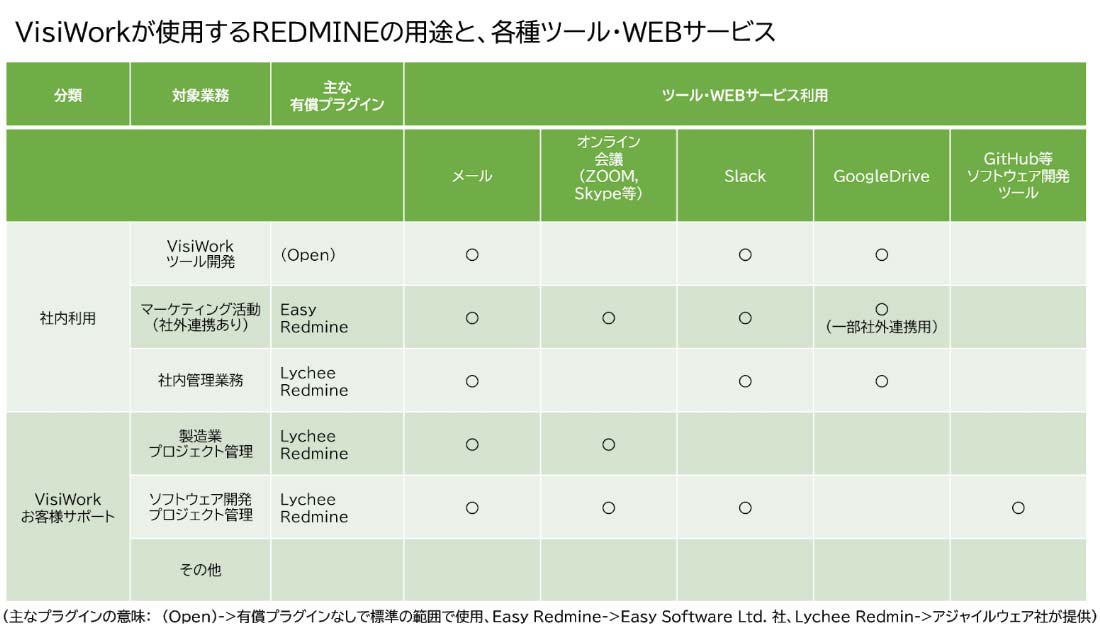

比較表

BacklogとREDMINE について、WEB記事など公開されている情報をもとに作成した簡単な比較が下表です。

この比較表は、私たちの関心事が中心になっている可能性がありますが、印象としては、タスク管理の機能に大きな違いはないと思われます。ただし、REDMINEにBacklogと同等の使いやすさを期待するのであれば、オープンソースのRedmineのみよりは、VisiWorkでも推奨しているLychee Redmineを使用することが望ましいのではないかと思われます。ガントチャートの使いやすさやカンバン機能などの存在があるからです。

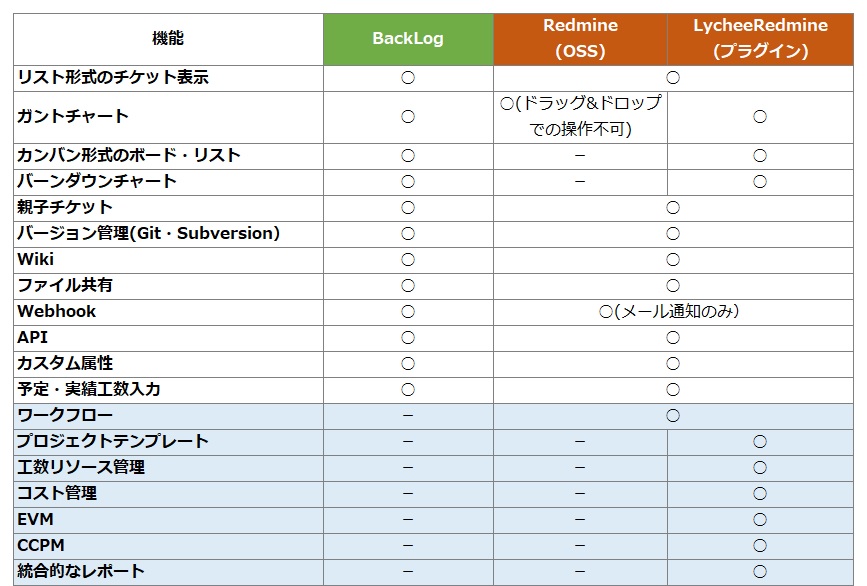

ワークフローやプロジェクト管理機能に顕著な違い

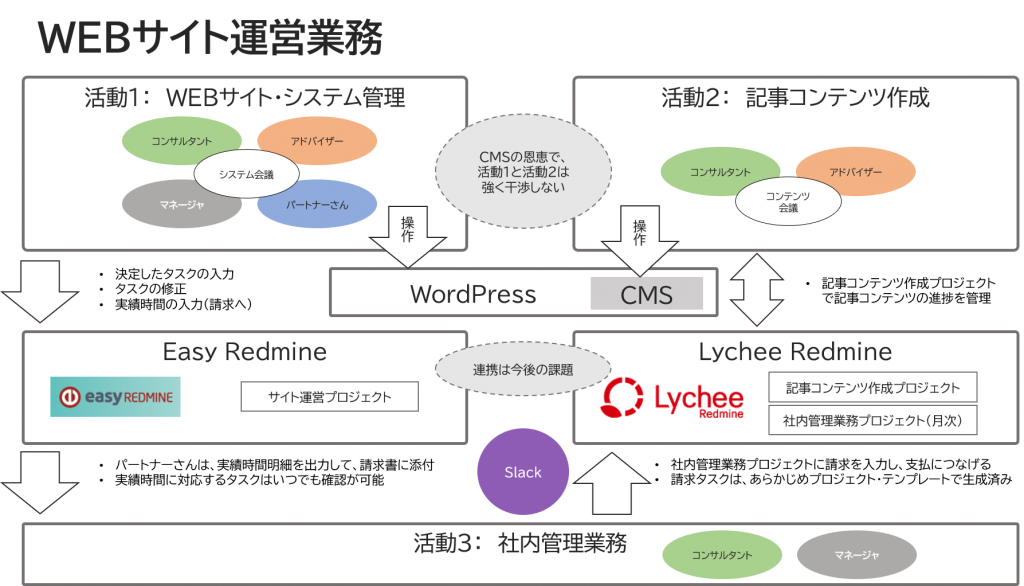

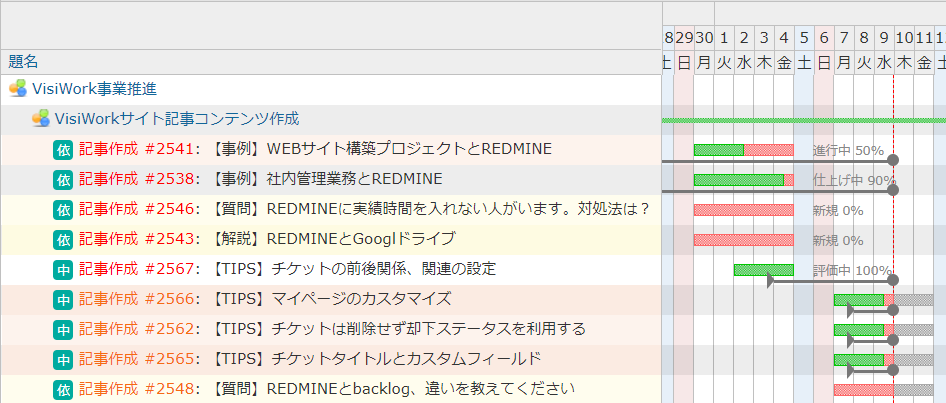

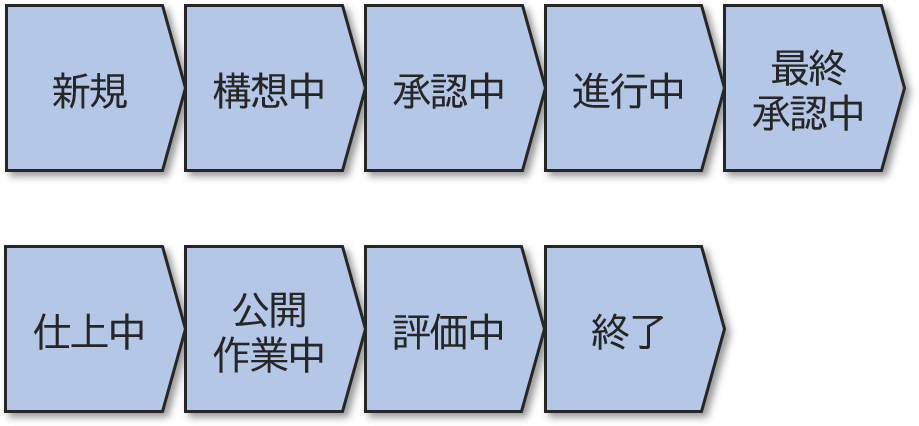

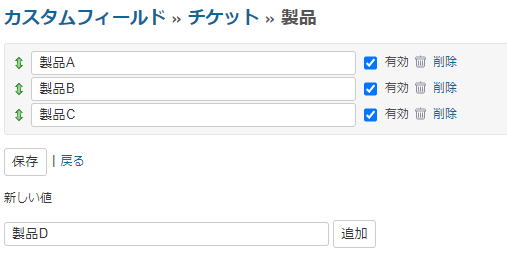

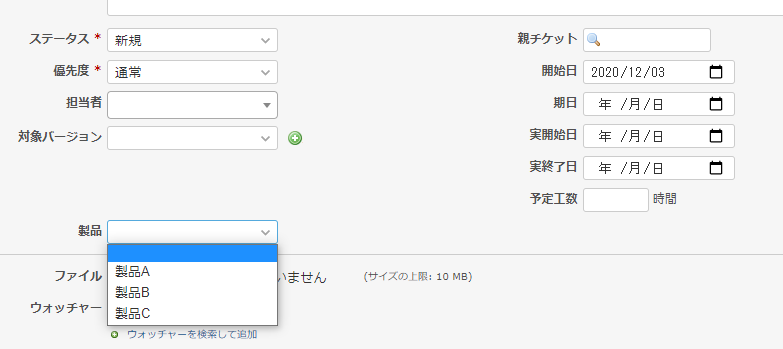

BacklogとREDMINEが異なるのは、上図のワークフロー以下の青く網掛けをした部分です。まずBacklogにはワークフローが無くREDMINEにはあります。ワークフローはタスク管理を行う上で不可欠ではありませんが、用途によっては是非とも欲しいところです。

当サイトのトピック記事「【事例】REDMINEを社内管理業務に使う」にも書いていますが、複数の担当者や管理者が連携してタスクを実行する必要がある場合は、ワークフローは不可欠です。しかし、例えば、見通しのきく範囲にある小規模なソフトウェア開発プロジェクトであれば、むしろリアルなコミュニケーションを介してワークフローを実現するほうが望ましいかもしれません。

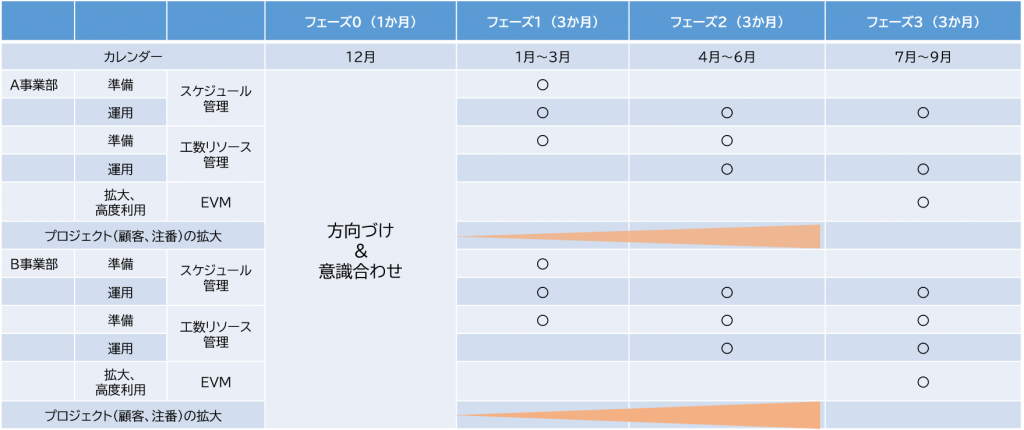

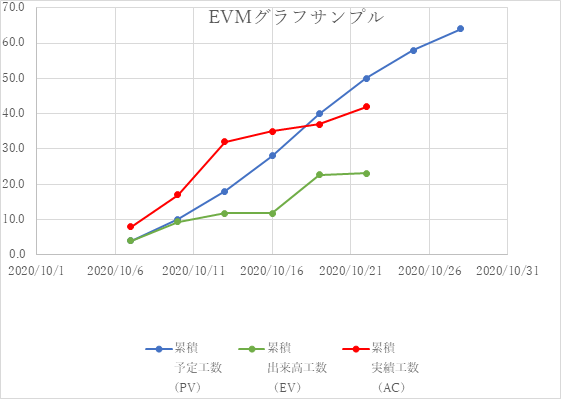

さて、前表のワークフロー以下では、Lychee RedmineにありBacklogには無い項目が続きます。これらは、プロジェクトの反復性が高い場合に便利な機能や、本格的なプロジェクト管理の機能(例えばEVM:出来高管理)です。この辺りが充実していることが、VisiWorkサービスでLychee Redmineを多く利用している理由です。

タスク管理の範囲を超えて、 PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)で説明されるようなプロジェクトの管理手法まで視野に入るのであれば、最初からLychee Redmineを検討しても良いでしょう。Backlogがすでに稼働している場合でも、エキスポート機能を利用してRedmineに移行することは困難ではありません。

【2021-01-25 追記】

以下に、タスク、プロジェクト管理のコアとなる機能における、BacklogとREDMINEの違いを追記します。

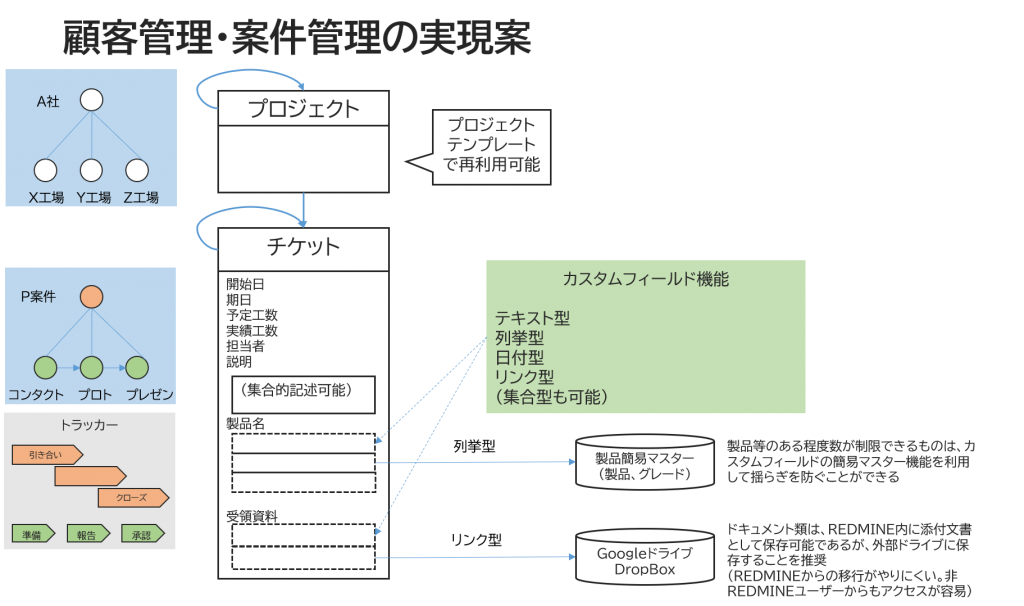

プロジェクトの階層

Backlogはプロジェクトの階層化はできず、フラットな構成になります。ガントチャートはプロジェクトごとの表示になります。REDMINEはプロジェクトに親子関係を設定し階層化することが可能です。ガントチャートには、複数プロジェクトを、階層を保った状態で表示することができます。

上記から、Backlogのプロジェクトは、案件ごとに閉じた小規模なプロジェクトを数多く作成する場合に向いていると言えそうです。

REDMINEでも、プロジェクトをフラットに並べた構造で利用することが可能ですが、組織や事業の特徴を生かしてプロジェクトの構造を立体的に組めるところがREDMINEの面白さであるともいえます。この点については、「【TIPS】 後悔しないプロジェクト構成」も一読をお勧めします。

タスク管理の特徴

REDIMNEのチケットと同等の概念は、Backlogでは「課題」と呼ばれます。Backlogの「課題」、REDMINEの「チケット」はともに親子関係を設定することができます。Backlogは親子の2階層までですが、REDMINEでは無制限に階層を作ることができます。

製造業などで、大規模なWBS(ワークブレークダウンストラクチャ:仕事を階層的に表現したもの)を作成してからタスクに落とすといった場面では、REDMINEが活用できるのではないでしょうか。ただし、無制限に階層が作れるという機能は、チケットの乱造を招き、管理が複雑になるデメリットもあります。REDMINEを利用する場合はチケットの階層化のルールを決めておくことが望ましいです。

また、Backlogの「課題」の進捗はステータスのみで表わされますが、REDMINEの「チケット」ではステータスとは別の項目として、進捗率の項目が用意されています。

Backlogでは「処理中」のステータスで課題がどの程度進んでいるかは意識しません。課題が「完了」するまでは進捗は0とみなします。そのため、課題は数時間~1日で完了するレベルに細分化して登録することが理想とされます。

REDMINEはチケットに進捗率を登録できるため、Backlogに比べ作業期間の長いチケットも登録することができます。しかし、ユーザーごとに進捗率登録時にばらつきが出ないようにする工夫が必要になります。詳しくは「【解説】 これでわかった REDMINEの進捗率!」をお読みください。

以上簡単に、BacklogとREDMINEの違いについて説明しました。

この記事に関する質問やご意見がありましたら、当サイトお問い合わせページまでお寄せください。